孔子、孟子、朱自清的资料。

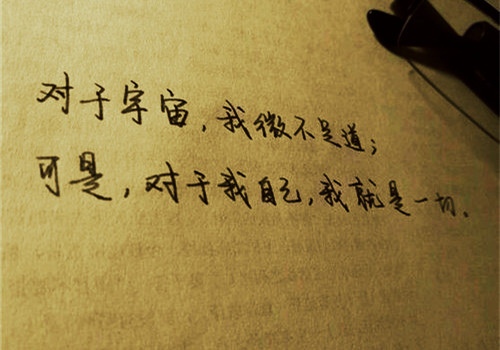

人生格言,人生感悟的文章或者故事。

孔子简介 孔子(前551年9月28日--前479年4月11日)名丘,字仲尼,英文:Confucius。

俄语:Конфуций.兄弟排行第二,所以也有人称之为孔老二,春秋后期鲁国人,汉族。

公元前551年9月28日(夏历八月二十七日)生于鲁国陬邑昌平乡(今山东省曲阜市东南的鲁源村);公元前479年4月11日(农历二月十一日)逝世,享年72岁,葬于曲阜城北泗水之上,即今日孔林所在地。

他的祖先是宋国贵族,大约在孔子前几世就没落了。

孔子年轻时做过几任小官,但他一生大部分时间都是从事教育,相传所收弟子多达三千人,贤人72,教出不少有知识有才能的学生。

孔子为春秋末期思想家、教育家,儒学学派的创始人,任鲁国司寇;后携弟子周游列国;最终返鲁,专心执教。

在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”“千古圣人”,是当时社会上最博学者之一,并且被后世尊为至圣(圣人之中的圣人)、万世师表。

因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,曾修《诗》、《书》,定《礼》 、《乐》,序《周易》,作《春秋》。

孔子的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。

思想品格 孔子是一个教育家、思想家,也可算半个政治家,但他首先是一个品德高尚的知识份子。

他正直、乐观向上、积极进取,一生都在追求真、善、美,一生都在追求理想的社会。

他的成功与失败,无不与他的品格相关。

他品格中的优点与缺点,几千年来影响着中国人,特别是影响着中国的知识份子。

发愤忘食,乐以忘忧 孔子63岁时,曾这样形容自己:“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

”当时孔子已带领弟子周游列国9个年头,历尽艰辛,不仅未得到诸侯的任用,还险些丧命,但孔子并不灰心,仍然乐观向上,坚持自己的理想,甚至是明知其不可为而为之。

安贫乐道 孔子说:“不义而富且贵,于我如浮云”,在孔子心目中,行义是人生的最高价值,在贫富与道义发生矛盾时,他宁可受穷也不会放弃道义。

但他的安贫乐道并不能看作是不求富贵,只求维护道,这并不符合历史事实。

孔子也曾说:“富与贵,人之所欲也;不以其道,得之不处也。

贫与贱,人之所恶也;不以其道,得之不去也。

”“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。

如不可求, 从吾所好。

” 学而不厌,诲人不倦 孔子以好学著称,对于各种知识都表现出浓厚的兴趣,因此他多才多艺,知识渊博,在当时是出了名的,几乎被当成无所不知的圣人,但孔子自己不这样认为,孔子曰:“圣则吾不能,我学不厌,而教不倦也。

” 孔子学无常师,谁有知识,谁那里有他所不知道的东西,他就拜谁为师,因此说“三人行,必有我师焉”。

直道而行 孔子生性正直,又主张直道而行,他曾说:“吾之于人也,谁毁谁誉

如有所誉者,其有所试矣。

斯民也,三代之所以直道而行也。

”《史记》载孔子三十多岁时曾问礼于老子,临别时老子赠言曰:“聪明深察而近于死者,好议人者也。

博辩广大危其身者,发人之恶者也。

为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己。

”这是老子对孔子善意的提醒,也指出了孔子的一些毛病,就是看问题太深刻,讲话太尖锐,伤害了一些有地位的人,会给自己带来很大的危险。

与人为善 孔子创立了以仁为核心的道德学说,他自己也是一个很善良的人,富有同情心,乐于助人,待人真诚、宽厚。

“己所不欲,毋施于人”、“君子成人之美,不成人之恶”、“躬自厚而薄责于人” 等第,都是他的做人准则。

学术贡献 孔子思想、学说的精华,比较集中地见诸于《论语》一书,共二十篇,一万一千余字。

《论语》就是孔子的语录,也有一些是对孔子弟子言行的记录,是孔子及其再传弟子对孔子言行的追记。

此书对中国历史产生了深远而巨大的影响。

它的思想内容、思维方式、价值取向都早已融入了我们民族的血液,沉淀在我们的生命中,铸成了我们民族的个性。

《论语》一书集中阐述了儒家思想的核心内涵----仁。

“仁”是一切理论的中心,所有的关于“仁”、“乐”的规范,都不过是手段,是为实现“仁”这一道德的最后完美服务的。

《论语》作为中华文化的代表,早在秦汉时期就传入了朝鲜和日本,日本〈大宝令〉还指定它为日本学生的必修课。

1594年,传教士利玛窦将它译为拉丁文后,它又被转译为意、法、德、英、俄等多种文字,在西方各国广泛传播。

孔子其思想以“仁”核心,以为“仁”即“爱人”。

提出“己所不欲,勿施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”等论点,提倡“忠恕”之道,又以为推行“仁政”应以“礼”为规范:“克己复礼为仁”。

对于殷周以来的鬼神宗教迷信,采取存疑态度,以为“未知生,焉知事鬼”,“不知命,无以为君子也”。

又注重“学”与“思”的结合,提出“学而不思则罔,思而不学则殆”和“温故而知新”等观点。

首创私人讲学风气,主张因材施教,“有教无类”,“学而不厌,诲人不倦”,强调“君子学道则爱人,小人学道则易使也”。

政治上提出“正名”主张,以为“君君、臣臣、父父、子子”,都应实副其“名”,并提出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”观点。

自西汉以后,孔子学说成为两千余年封建社会的文化正统,影响极深。

说到治理国家,孔子重视民生疾苦,呼唤仁政,希望统治者以仁义之心待民,他说“苛政猛于虎”,他还强调无论什么法令法规,统治者都要首先以身作则,“其身正,不令而行;其身不正,虽令不行”。

在人际交往中,孔子强调的是忠和恕。

“忠”就是以忠实诚信的态度对人,以恪尽职守的态度待事;“恕”就是要推己及人,“己所不欲,勿施与人”,“君子成人之美,不成人之恶”。

在为人处世上,孔子提倡自爱和爱人。

孔子对天命持谨慎态度,他更相信人自己的力量。

他认为“性相近也,习相远也”,一切要看个人后天的努力。

当然,〈论语〉中也有一些思想是与历史潮流相背离的,如他政治上的复古倾向,他对等级、秩序的过分强调,他的内敛的人格价值取向等,这一切都不可否认的给中国社会的发展带来了负面影响,需要我们用现代意识对之加以修正。

但瑕不掩瑜,在人类文明刚刚露出曙光的先秦时代,我们的祖先就具有如此深刻的生命智慧,是足以让我们这些后人为之骄傲的。

朱自清(1899年11月22日—1948年8月12日),原名自华,号秋实,字佩弦。

现代著名作家、学者、民主战士。

原籍浙江绍兴,生于江苏海州(今连云港市),后随祖父、父亲定居扬州。

朱自清祖父朱则余,号菊坡,本姓余,因承继朱氏,遂改姓。

为人谨慎,清光绪年间在江苏海州任承审官10多年。

父亲名鸿钧,字小坡,娶妻周氏,是个读书人。

光绪二十七年(1901年)朱鸿钧由海州赴扬州府属邵伯镇上任。

两年后,全家迁移扬州城,从此定居扬州。

朱自清妻子名叫陈竹隐。

幼年在私塾读书,受中国传统文化的熏陶。

1912年入高等小学。

【孟子概述】 孟子(约前372-前289),名轲,字子舆,邹(现在山东邹城市)人,是孔子之孙孔彶的再传弟子。

中国古代战国时期的思想家、教育家、散文家、政治家,是著名儒家代表人物之一。

孟子远祖是鲁国贵族孟孙氏,后来家道衰微,从鲁国迁居到邹国(今山东邹城东南)。

三岁丧父,孟母将其抚养成人。

在孟子小的时候,母亲为了给他一个好的学习环境,而3次搬家。

后人称之为孟母三迁。

孟母教子甚严,其“迁地教子”、“三断机杼”,成为千古美谈,《三字经》里有“昔孟母,择邻处”之说。

在孟子生活的时代,百家争鸣,“杨朱、墨翟之言盈天下”。

孟子站在儒家立场加以激烈抨击。

孟子师承子思(一说是师承自子思的学生),继承和发展了孔子的思想,提出一套完整的思想体系。

孟子周游齐、晋、宋、薛、鲁、滕、梁列国,游说他的“仁政”和“王道”思想。

但由于当时诸侯各国忙于战争,他的仁政学说被认为是“迂远而阔于事情”,几乎没有人采纳他的治国思想。

归而与弟子讲学著书,作《孟子》7篇。

孟子维护并发展了儒家思想,提出了“仁政”学说和“性善”论观点,坚持以“人”为本。

【政治思想】民本思想 “民为贵,社稷次之,君为轻。

”意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。

孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。

孟子赞同若君主无道,人民有权推翻政权。

有传明太祖朱元璋因不满孟子的民本思想,曾命人删节《孟子》中的有关内容。

仁政与王道 孟子主张君主行仁政,承接性善论,孟子认为“人有不忍人之心”,乃有“不忍人之政”,君主只要将自己的仁德推广,所谓“幼吾幼以及人之幼,老吾老以及人之老”,由爱护自己的家人,到爱护国民,就是仁政。

推行仁政的具体措施是行“王道”,要使人民富足,百姓安乐,即“保民而王”,人民自然拥戴君主,国家自然富强安定。

民为贵,社稷次之,君为轻 孟子说:“百姓最为重要,代表国家的土神谷神其次,国君为轻。

所以,得到民心的做天子,得到天子欢心的做国君,得到国君欢心的做大夫。

国君危害到土神谷神,国家就改立国君。

祭品丰盛,祭品洁净,祭扫按时举行,但仍然遭受旱灾水灾,那就改立土神谷神。

” 《孟子》的基调是理想主义和乐观主义,它反映了孟子的关于人性基本是善良的坚定信念。

他的政治思想在很多方面与孔子非常相似,特别是孟子坚决主张君主应主要靠道德规范而不是武力来统治。

但是比起孔子来说,孟子则更加堪称为是一位“贵民之人。

“天是通过人民的眼睛来看,天是通过人民的耳朵来听” ②这是他的最著名的论断之一。

孟子强调一个国家最重要的成份是人民而不是统治者。

为民造福是一个统治者的职责,特别是他应该为他们提供道德指南和适宜的生活条件。

他所倡导的政府政策是自由贸易;轻税赋和保护自然资源;共享财富而不是弱肉强食。

政府要为老弱病残者提供福利。

孟子认为君主的权力是上天给的,一个君主如果不顾人民的幸福,就会失去上天赐给的统治权,而且理应被赶下台。

由于这句话的结尾是对开头的有效的否定,因而孟子实际上早在约翰·洛克之前就提出人民有权力造非正义的统治者的反。

这是一种中国人普遍接受的思想。

但是一般说来,孟子倡导的那些观点更加受到被统治者而不是统治者的欢迎。

因此孟子的建议也未被当时的统治者采纳,看来这并没有什么值得大惊小怪的。

但是这时期内他的观点越来越为儒家学者和中国大众所欢迎。

孟子在当时已享有很高的声望,随着11世纪和12世纪新儒教派的崛起。

他的声望在中国变得更高了。

孟子的名言

尽信书,不如无书。

(孟子·尽心下) 生于忧患,死于安乐。

(孟子·告子下) 得道多助,失道寡助。

(孟子·公孙丑) 民为贵,社稷次之,君为轻。

(孟子·尽心上) 人有不为也,而后可以有为。

(孟子·离娄下) 穷则独善其身,达则兼济天下。

(孟子·尽心上) 天时不如地利,地利不如人和。

(孟子·公孙丑) 子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

(孟子·尽心上) 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(孟子·滕文公) 老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

(孟子·梁惠王下)

孟子教子的启示

孟子(公元前372年―前289年),名轲,字子舆,中国古代著名的思想家和教育家,儒家学派的重要代表。

他是战国时期的邹国人,出生在邹国(今山东省邹城市)马鞍山下的凫村(凫村1960年划归曲阜市)。

孟子是鲁国贵族孟孙氏的后代,约在祖辈时迁于邹。

三岁时,他父亲孟孙激去逝,全靠母亲仉氏教养。

史书中记有孟母三迁教子、断机喻学的佳话。

孟子从小立志学儒习礼,15岁左右,他入学读书,“受业于子思(孔子之孙)之门人”,上承孔子、子思之学。

孟子学成后居邹为士,收徒讲学。

门生中著名者就有18人,公孙丑、万章等都是他的高足弟子。

当时诸侯混战、七雄争霸,孟子便怀着实行“仁政”治国的政治抱负,游说诸侯。

约44岁时,他率领弟子,首次出游齐国,50岁时出游滕国,然后返邹。

不久又拜访了代理任国(今济宁)国政的季子;接着由任到梁(魏)见梁惠王,55岁左右,由梁再次到齐国。

据历史记载,孟子游说诸侯时名气很大,“凡出行,后车数十乘,从者数百人”。

他曾在二次游说齐国期间在齐做客卿数年,并在齐国稷下学宫讲学。

但由于当时“天下方务于合纵连横,以攻伐为贤”,因而,对于孟子“行仁政而王天下”的政治主张“(齐)宣王不能用”,“梁惠王不果其言”,其它各国也都未采纳。

到公元前308年,孟子已年高65岁,其政治抱负仍然没有实现,只好停止自己20多年的游说生涯,象孔子晚年那样,退居邹国,从事教学与著述。

与万章之徒“序诗书,述仲尼之言,作《孟子》七篇,以诏来世。

” 孟子的思想集中反应在《孟子》一书中。

“施仁政,行王道”是他政治思想的中心内容。

他主张“以德服人”,反对暴力治国,认为只有用“德”才能使人“心悦诚服”。

“重民轻君”是他“仁政”学说的重要组成部分,“民为贵,社稷次之,君为轻”,把人民放在第一位。

在哲学上,孟子是一个性善论和唯心主义者,继承孔子的天命论,把人分为“先知先觉”和“后知后觉”,要求人们依“天命”行事,并提出“五百年必有王者兴”这一唯心史观。

在教育思想上,孟子非常重视培养贤才,认为“以天下与人易,为天下得人难,”“尊贤使能,俊杰在位”是国家富强的根本,“不信仁贤,则国空虚,”“得天下英才而教育之”是最快乐的事。

孟子还十分注意人格修养,他的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的名言对于塑造中华民族的精神性格起到了不可估量的作用,尤其对中国历代优秀知识分子的性格塑造,更是起到了直接的作用。

孟子大约活到84岁,他去逝之后,安葬在邹国境内(今邹城市城东北约12公里)的四基山西麓。

宋代以后,封建帝王不断赐予孟子封号,北宋神宗元丰六年(1083年),孟子被追封为“邹国公”,元文宗至顺二年(1331年),加封孟子为“邹国亚圣公”,明嘉靖九年(1530年),孟子被尊封为仅次于“至圣”孔子的“亚圣”。

同时,还建造了占地66亩的孟庙。

孟子是邹城市在中国历史和世界文化史上影响最大的人物。

《孟子》一书早已被中国学者和外国传教士介绍到世界各地,成为世界文明的瑰宝。

孟子的思想核心是什么

孟子思想的核心 ?富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

这掷地有声的言辞是思想家孟子所阐述的人格标准,两千多年来中国人一直把它作为格言传诵至今。

??孟子是继孔子之后,儒家学派的又一位代表人物,古代被尊为“亚圣”。

他是战国时期伟大的思想家和教育家。

孟子是山东邹城人,三岁丧父,是母亲仉氏把他抚养成人。

孟母教子的故事,流传至今,“三迁择邻”的故事,说的是孟母为了给孟子选择一个学习和成长的环境,不怕麻烦地搬了三次家。

“断机教子”的故事说的是孟母为了教育孟子,把织好的布剪断,并说:读书就?nbsp;织布 一样,不能间断, 不然会前功尽弃。

??孟子从40岁开始,除了收徒讲学之外,开始接触各国政界人物,奔走于各诸侯国之间,宣传自己的思想学说和政治主张。

??孟子政治思想的核心是“仁政”,“仁政”学说是对孔子“仁学”思想的继承和发展。

孔子的“仁”是一种含义极广的伦理道德观念,其最基本的精神就是“爱人”。

孟子从孔子的“仁学”思想出发,把它扩充发展成包括思想、政治、经济、文化等各个方面的施政纲领,就是“仁政”。

“仁政”的基本精神也是对人民有深切的同情和爱心。

??孟子的仁政在政治上提倡“以民为本”,孟子认为,对一个国家来说“民为贵,社稷次之,君为轻。

”他还说:国君有过错,臣民可以规劝,规劝多次不听,就可以推翻他。

孟子反对兼并战争,他认为战争太残酷,主张以“仁政”统一天下。

在经济上,孟子主张“民有恒产”,让农民有一定的土地使用权,要减轻赋税。

??孟子“仁政”学说的理论基础是“性善论”。

孟子说“侧隐之心,人皆有之。

” 他认为善性是人类所独有的一种本性,也是区别人和动物的一个根本标志。

他还强调要重视对人的教育,强调客观环境对人的影响。

??孟子认为人只有在逆境中奋斗,才能激发出强烈的进取精神。

人只有在犹患中才能生存,贪图安乐就必然会导致灭亡。

孟子非常重视人格修养,他认为人生有比生命更重要的东西,那就是“正义”。

为了“正义”可以舍去生命,即他说的“舍生取义”。

??孟子的思想影响深远,他的“民本思想”成为后来改革者、革命者的理论依据。

他的人格标准,激励着历代仁人志士不畏权贵,为真理和正义而勇敢抗争。

“人禽之辩”是孟子学说的重要内容,孟子在自己的著作中多次使用“禽兽”一词。

孟子认为人与禽兽的共同点很多,而差别只是一点点,即“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。

”这一点点的差别是什么呢

孟子认为是人特有的几种感情。

所以他说:“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

” (《公孙丑上》)在孟子看来,禽兽没有什么同情心、羞耻心、谦和心、是非心,这些道德情感和道德意识是属人特有的,是人之所以为人的根本标志,是人不同于禽兽的根本所在,也正是中华文化的道德底线.

孟母教子两则 昔孟子少时

昔孟子少时,父早丧,母仉[zhăng]氏守节。

居住之所近于墓,孟子学为丧葬,躄[bì]踊痛哭之事。

母曰:“此非所以居子也。

”乃去,舍市,近于屠,孟子学为买卖屠杀之事。

母又曰:“亦非所以居子也。

”继而迁于学宫之旁。

每月朔(shuò,夏历每月初一日)望,官员入文庙,行礼跪拜,揖[yī,拱手礼]让进退,孟子见了,一一习记。

孟母曰:“此真可以居子也。

”遂居于此。

孟子之少也,既①学而归,孟母方绩②,问曰:“学何所至矣

”孟子曰:“自若也。

”孟母以刀③断其织。

孟子惧而问其故。

孟母曰:“子④之废学,若我断斯⑤织也。

夫君子学以立名,问则广知,是以⑥居则⑦安宁,动则远害。

今而废之,是不免于斯役,而无以离于祸患也。

……”孟子惧,旦⑧夕⑨勤学不息,师事子思,遂成天下之名儒。

君子谓孟母知为人母之道⑩矣。

结合孟子观点或名言谈谈你对孟子的评价

孟子仁义为先,杀身成仁,舍生取义,很好

次孟子逃学,孟母就割断织机的布来教子。

她是怎么说的呢

我织布供你读书很不容易,这织布机上的布是一丝一线织起来的,现在割断了就无法织成。

学问也是点点滴滴积累起来的,你学习和我织布是一样的道理,经常逃学怎么能成为有用之材呢