1、一个女子在诗人的诗中永远不会老去,但诗人他自己却老去了……在同一人事上,第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月。但我也安慰自己说,我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人,我应该为自己感到庆幸......——沈从文《湘行散记》

2、可是那个在月下唱歌,使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻浮起的年轻人,还不曾回到茶峒来。——沈从文《边城》

3、一个战士不是战死沙场,便要回到故乡。——沈从文

4、我总那么想,一条河对于人太有用处了。人笨,在创作上是毫无希望可言的。海虽俨然很大,给人的幻想也宽,但那种无变化的庞大,对于一个作家灵魂的陶冶无多益处可言。黄河则沿河都市人口不相称,地宽人少,也不能教训我们什么。长江还好,但到了下游,对于人的兴感也仿佛无什么特殊处。我赞美我这故乡的河,正因为它同都市相隔绝,一切极朴野,一切不普遍化,生活形式生活态度皆有点原人意味,对于一个作者的教训太好了。我倘若还有什么成就,我常想,教给我思索人生,教给我体念人生,教给我智慧同品德,不是某一个人,却实实在在是这一条河。——沈从文《湘行散记》

5、“照理说:炒菜要人吃,唱歌要人听。可是人家为你唱,是要你懂他歌里的意思!”“爷爷,懂歌里什么意思?”“自然是他那颗想同你要好的真心!不懂那点心事,不是同听竹雀唱歌一样了吗?”——沈从文《边城》

6、小楼上阳光甚美,心中茫然,如一战败武士,受伤后独卧荒草间,武器与武力已全失。午后秋阳照铜甲上炙热。手边有小小甲虫,耳畔闻远处尚有落荒战马狂奔,不觉眼湿。心中实充满作战雄心,又似觉一切已成过去,生命中仅存残余一种幻念,一种陈迹的温习。——沈从文《浅渊》

7、在这个世界上,所有真性情的人,想法总是与众不同。——沈从文《边城》

8、有些人是可以用时间轻易抹去的,犹如尘土。——沈从文《边城》

9、日子平平的过了一个月,一切人心上的病痛,似乎皆在那份长长的白日下医治好了。——沈从文《边城》

10、但真的历史却是一条河。从那日夜长流千古不变的水里石头和砂子,腐了的草木,破烂的船板,使我触着平时我们所疏忽了若干年代若干人类的哀乐!——沈从文《湘行散记》

11、聪明人要理想生活,愚蠢人要习惯生活。聪明人以为目前并不完全好,一切应比目前更好,且竭力追求那个理想。愚蠢人对习惯完全满意,安于习惯,保护习惯。(在世俗观察上,这两种人称呼常常相反,安于习惯的被呼为聪明人,怀抱理想的人却成愚蠢家伙。)——沈从文

12、他刚走到他自己那只小船边,就快乐的唱起来了。忽然税关复查处比邻吊脚楼人家窗口,露出一个年青妇人鬓发散乱的头颅,向河下人锐声叫将起来:“牛保,牛保,我同你说的话,你记着吗?”年青水手向吊脚楼一方把手挥动着。“唉,唉,我记得到!……冷!你是怎么的啊!快上床去!”大约他知道妇人起身到窗边时,是还不穿衣服的。妇人似乎因为一番好意不能使水手领会,有点不高兴的神气。“我等你十天,你有良心,你就来——”说着,彭的一声把格子窗放下了。这时节眼睛一定已红了。——沈从文《一个多情水手与一个多情妇人》

13、生命都是太脆薄的一种东西,并不比一株花更经得住年月风雨,用对自然倾心的眼,反观人生,使我不能不觉得热情的可珍,而看重人与人凑巧的藤葛。在同一人事上,第二次的凑巧是不会有的`。——沈从文《沈从文家书》

14、日头没有辜负我们,我们也切莫辜负日头。——沈从文《边城》

15、该笑的时候没有快乐。该哭泣的时候没有眼泪。该相信的时候没有诺言——沈从文《边城》

16、时候变了,一切也自然不同了,皇帝已不再坐江山,平常人还消说!杨马兵想起自己年青作马夫时,牵了马匹到碧溪岨来对翠翠母亲唱歌,翠翠母亲不理会,到如今这自己却成为这孤雏的唯一靠山唯一信托人,不由得不苦笑。——沈从文《边城》

17、翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黒黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她切教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。——沈从文《边城》

18、永远只想用无私和有爱来回答这个社会的无情。——沈从文

19、"我用手去触摸你的眼睛。太冷了。倘若你的眼睛这样冷,有个人的心会结成冰.——沈从文"

20、我就这样一面看水一面想你。——沈从文

21、月光如银子,无处不可照及,山上篁竹在月光下皆成为黑色。身边草丛中虫声繁密如落雨。间或不知道从什么地方,忽然会有一只草莺“落落落落嘘!”啭着它的喉咙,不久之间,这小鸟儿又好象明白这是半夜,不应当那么吵闹,便仍然闭着那小小眼儿安睡了。——沈从文《边城》

22、倘若你的眼睛真是这样冷,在你鉴照下,有个人的心会结成冰。——沈从文《月下》

23、我不能给那个小妇人什么,也再不作给那水手一点点钱的打算了,我觉得他们的欲望同悲哀都十分神圣,我不配用钱或别的方法渗进他们命运里去,扰乱他们生活上那一分应有的哀乐。——沈从文《湘行散记》

24、落月黄昏时节,占到那个巍然独立在万山环绕的孤城高处,眺望那些远近残毁的碉堡,还可依稀想见当时角鼓火炬传警告急的光景。——沈从文《沈从文家书》

25、这时真静,我为了这静,好像读一首怕人的诗。这真是诗。不同处就是任何好诗所引起的情绪,还不能那么动人罢了。这时心里透明的,想一切皆深入无间。我在温习你的一切。我真带点儿惊讶,当我默读到生活某一章时,我不止惊讶。我称量我的幸运,且计算它,但这无法使我弄清楚一点点。你占去了我的感情全部。为了这点幸福的自觉,我叹息了。——沈从文《湘行散记》

26、有些路看起来很近走去却很远的,缺少耐心永远走不到头。——沈从文

27、凡事都有偶然的凑巧,结果却又如宿命的必然。——沈从文

28、一个对于诗歌图画稍有兴味的旅客,在这小河中,蜷伏于一只小船上,作三十天的旅行,必不至于感到厌烦,正因为处处有奇迹,自然的大胆处与精巧处,无一处不使人神往倾心。——沈从文《边城》

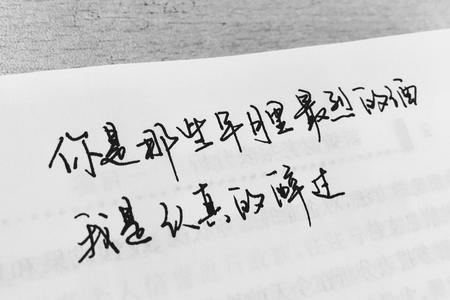

29、我走过许多地方的路行过许多地方的桥看过许多次数的云喝过许多种类的酒却只爱过一个正当最好年龄的人。——沈从文《沈从文家书》

30、他们生活虽那么同一般社会疏远,但是眼泪与欢乐,在一种爱憎得失间,揉进了这些人生活里时,也便同另外一片土地另外一些年轻生命相似,全个身心为那点爱憎所浸透,见寒作热,忘了一切。若有多少不同处,不过是这些人更真切一点,也更近于糊涂一点罢了。——沈从文《边城》

31、要自己作主,站到对溪高崖竹林里为你唱三年六个月的歌是马路——你若欢喜走马路,我相信人家会为你在日头下唱热情的歌,在月光下唱温柔的歌,一直唱到吐血喉咙烂!——沈从文《边城》

32、我明白你会来,所以我等。——沈从文《雨后》

33、一个女子在诗人的诗中永远不会老去,但诗人他自己却老去了。但我也安慰自己说,我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人,我应该为自己感到庆幸。——沈从文《湘行散记》

34、这个世界也有人不了解海,不知爱海。也有人了解海,不敢爱海。——沈从文《八骏图》

35、要硬扎一点,结实一点,才配活到这块土地上!——沈从文《边城》

36、为什么要挣扎?倘若那正是我要到的去处,用不着使力挣扎的。我一定放弃任何抵抗愿望。一直向下沉。不管它是带咸味的海水,还是带苦味的人生,我要沉到底为止。这才像是生活,是生命。——沈从文

37、翠翠依傍祖父坐着,问祖父:“爷爷,谁是第一个做这个小管子的人?”“一定是个最快乐的人,因为他分给人的也是许多快乐;可又象是个最不快乐的人作的,因为他同时也可以引起人不快乐!”——沈从文《边城》

38、我们相爱一生,一生还是太短。——沈从文

39、我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。——沈从文《湘行散记》

40、到了冬天,那个圮坍了的白塔,又重新修好了。可是那个在月下唱歌,使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻浮起的年青人,还不曾回到茶峒来。…………这个人也许永远不回来了,也许“明天”回来!——沈从文《边城》

“边缘话语”与“中心话语”的更迭——论沈从文作品中的时代隐忧

沈从文作品(主要指小说)的艺术空间由以《边城》为代表的“湘西世界”与以《八骏图》为代表的现代都市构成,前者属于乡土文明,后者属于都市文明。立足二十世纪的时代发展,这种艺术空间的构成极富意味。借福柯之“话语”概念,可以说乡土文明与都市文明是两种具有巨大差异性的“话语”,以此考察沈从文的艺术空间之构成具有深刻的启发性。《边城》与《八骏图》是沈从文艺术世界中具有代表性的作品,且以这两部作品为主讨论沈从文作品中的时代隐忧。

一、《边城》:无奈,却人性和谐

在沈从文所处的二十世纪,较之都市文明,乡土文明仍然占据最大优势。费孝通认为:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。……我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。”[ 费孝通著:《乡土中国》,北京,北京出版社,2004年版,第1页]都市文明的兴起是长时段慢慢发生的,然而,面对一种文明潮流的异向发展,思想警觉者则不免惶惑。如果说沈从文所处的时代仍以乡土文明为中心、以都市文明为边缘,那么都市文明从边缘压逼乡土文明走向中心则是时代趋向。在这种“边缘话语”与“中心话语”的更迭中,沈从文作为一个知识分子如何表达自己的心态——更具体地说,是“隐忧”——则十分令人关注。

沈从文一再强调自己是“乡下人”,他说:“我实在是个乡下人。说乡下人我毫无骄傲,也不在自贬,乡下人照例有根深蒂固永远是乡巴佬的性情,爱憎和哀乐自有它独特的式样,与城市中人截然不同!他保守,顽固,爱土地,也不缺少机警却不甚懂诡诈。”[ 沈从文著:《沈从文文集》(第11卷),广州,广州花城出版社,1984版,第43页]显然,这里蕴藏着一种“乡下人”与“城市中人”的.对比,其情感偏向于“乡下人”,表现在他的作品中,则是对“湘西世界”的迷恋。

《边城》是沈从文的小说中最受瞩目的一部(篇),其中的“湘西世界”清新自然而富有诗意,而其中的故事却是悲剧结构——充满了无奈。简要来说,其中至少有三种无奈:第一,翠翠爷爷突然离世的无奈;第二,天保、傩送兄弟同时爱上翠翠的无奈;第三,爷爷、天保、傩送均离开翠翠的无奈。这些无奈合一,最终指向了一种孤独。但在这部以“孤独”结尾的小说中,并无一股“恶”或“丑”的势力制造悲剧,其中的悲凉出于自然。读者读过《边城》,不会有愤恨的情绪,只可能产生怜悯或同情。究其原因,乃是小说中的人性都是自然和谐的,毫无扭曲或污点:翠翠爷爷淳朴厚道,深具中国传统美德,当天保死后,他无能为力地撒手人寰,令人惋惜;天保为了成全弟弟而独自远走,令人敬佩;翠翠与傩送的单纯善良更不必说,二人最后的孤独有着牧歌般的诗意。在这部充满无奈的小说中,人性是和谐的。夏志清说:沈从文“能在这种落后的甚至怪诞的生活方式下,找出赋予我们生命力量的人类淳朴纯真的感情来”[ 夏志清著:《中国现代小说史》,刘绍铭等译,香港,香港中文大学出版社,2001年版,第162页]。确实,沈从文建构的“湘西世界”具有乡土文明独特的“生命力量”,即人性之和谐。

在都市文明疾驰而来之时,人应何为?沈从文挖掘乡土文明中的人性之美并非只是一厢情愿地眷恋,还可以看做一种应对未来的艺术策略。费孝通如此描述乡土社会:“常态的生活是终老是乡。…这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会。”[ 费孝通著:《乡土中国》,北京,北京出版社,2004年版,第6页]面对时代的“常”与“变”,面对陌生人即将走来,沈从文对乡土满怀留恋,而对都市则充满怀疑。

二、《八骏图》:从容,却人性分裂

在都市题材作品如《八骏图》、《绅士的太太》、《顾问官》、《王谢子弟》中,沈从文的笔调不再如《边城》那样充满温情,而真正闪出了寒光。他试图将都市中的知识分子尽纳笔中,直戳其精神要害,展现都市文明的令人担忧的面孔。

较之《边城》中的诸多无奈,《八骏图》则充满了春风得意。《八骏图》以“八骏”之一达士先生的所见所闻,展现了诸类知识分子在都市文明压抑之下扭曲的性心理与虚假的道德观。教授甲之热衷于艳体诗文、半裸女性广告,教授乙之赏玩一位女郎的足迹和足迹里的贝壳,教授丙之打量古希腊女神雕像画的凹凸之处,教授丁之投趣于许多女性与两性关系的高谈阔论……这些看似怪异的举动实则为都市文明下人之常态。从佛洛依德的精神分析角度来看,其中“本我”、“自我”、“超我”之间的冲突正是都市文明病的显现。一言以蔽之,在都市文明之下,诸多人处于人性分裂状态。以达士先生为例,围绕着他有两位女性:一个是未婚妻瑗瑗,一个是黄衣女子,后者激发了达士先生的本能欲望,前者则是遏制这种欲望的束缚性因素。达士先生在这种矛盾中徘徊,最终,沈从文以一个暗示性的结尾告诉我们,达士先生最终选择了完成一场艳遇。一切都在达士先生的选择下进行,尽管选择时有犹豫,但却以选择的自由凸显了他的从容。然而,在其从容之后却是人性的分裂。较之《边城》,这里没有了自然与理想,而充满了欲望的压抑与欲望的施展。在《边城》中,天保可以为弟弟的幸福而独自远行,傩送可以独自夜歌而不求恋人听见,而在《八骏图》中,《边城》中的场景太过理想,人是充满欲望的自私的个体,可以压抑,可以纵欲,更可以欺骗。在此,应了费孝通那句话,乡土社会是“ ‘熟悉’的社会”,自然,都市社会是“陌生人的社会”。

七位教授分别以甲、乙、丙、丁、戊、庚、辛为名,唯独缺“己”——自己的“己”,可见这是沈从文故意为之,即意在讽刺视人不视己的思维。这或许也传达着沈从文对都市文明某一要害的理解,即随着“陌生人”的增多,人把目光集中于“陌生人”身上,已然缺乏对自己的审视。也可以这么说,在都市文明之下,自己对自己来说也成了“陌生人”。

三、结论

在上述论述中,《边城》虽有诸多无奈,但展现了人性和谐;《八骏图》虽行事从容,但却潜藏着人性分裂。沈从文惯以人性作为艺术基点,由此表达爱憎,在此,他显然怀着脉脉温情追思着乡土文明,而怀着冷眼审视都市文明。在沈从文所处的二十世纪,虽然较之都市文明,乡土文明仍然占据最大优势。但时代的趋向是,朝着都市文明驶进。乡土文明作为“中心话语”正在撤离到边缘,都市文明作为“边缘话语”正在呼啸至中心。在“边缘话语”与“中心话语”的更迭中,沈从文以其艺术的直觉表达了时代的隐忧:人性状况会如何?

如今二十一世纪,都市文明已然雄踞中心,乡土文明则退居边缘。如果说当初沈从文对作为“中心话语”的乡土文明的挖掘是对作为“边缘话语”的都市文明的抵御,那么如今,沈从文对乡土文明的挖掘则成了以“边缘话语”的姿态对作为“中心话语”的都市文明的矫正——这也正是沈从文作品在当下的现实意义。

王德威“不同意以往沈从文研究中常见的两极对立,诸如城与乡、今与昔、传统与现代、保守与激进、浑然天成的乡村美德与腐朽没落的都市价值、无所不包的自然与变化莫测的文化等。这些二元对立或能建构沈从文作品的梗概,但它们过于浅白,不足以说明沈真正的魅力所在。”[ 王德威著:《现代中国小说十讲》,上海,复旦大学出版社,2003年版,第130页]但不得不说,只有揭示出沈从文艺术世界中的结构性张力,才能更深入地理解其艺术世界所寄托的精神追求。而只有把这种艺术世界的构成因素提高到文明交迭、“话语”更迭的视野,才能挖掘到沈从文作品更深刻的意义。

沈从文小说独具地方特色。他的题材、人物、自然景色、风土人情、语言,无不涂上“湘西”的标记。题材是湘西社会日常生活中摄取的;人物是湘西农村的“愚夫俗子”,一批土生土生的“乡下人”;景色更是湘西山山水水迷人的美景。《边城》就是其中的佼佼者。下面我们为大家带来论沈从文《边城》中的湘西情怀,仅供参考,希望能够帮到大家。

论沈从文《边城》中的湘西情怀

摘要:作为奠定沈从文在文学史上地位的“牧歌”类小说,《边城》蕴含着沈从文浓厚的湘西情怀。文章结合沈从文的人生经历以湘西的人情、自然、风俗为背景,从人物性格的塑造,自然环境的描写,茶峒社会风俗描写三个层面分析《边城》中所体现的沈从文深厚的湘西情怀。

关键词:沈从文;《边城》;湘西情怀

沈从文从小在一个宁静、古朴的湘西小镇成长,凤凰城墙外绕城而过的清澈河流有着他玩乐的足迹,她与伙伴在这里游水嬉戏,也常常在河滩上看见被处决人的尸体。着美与野蛮的奇异组合,都对沈从文后来的创作产生了强烈的影响。沈从文十五岁就成为了一名士兵,五年行旅生涯大部分时间辗转于湘西沅水流域。河水不但滋养了两岸的生命,也滋育了沈从文的性情,同时也培养了他对湘西那份至深的情怀。

特殊的人生经历加上湘西的自然环境、民风民俗潜移默化的感染使得沈从文对湘西的情愈深,他对湘西的那份情怀也是从不加隐讳的。《边城》题记中写到“对于农人与兵士,怀了不可言说的温爱,这点感情在我一切作品中,随处都可以看出。我从不隐讳这点感情。我生长于作品中所写到的那类小乡城,我的祖父,父亲以及兄弟,全列身军籍:死去的莫不在职务上死去,不死的也必然的将在职务上终其一生。就我所接触的世界一面,来叙述他们的爱憎与哀乐,即或这枝笔如何笨拙,或尚不至于离题太远。因为他们是正直的,诚实的,生活有些方面极其伟大,有些方其又极其平凡,性情有些方面极其美丽,有些方面又极其琐碎,――我动手写他们时,为了使其更有人性,更近人情,自然便老老实实的写下去。”

他有一部分小说是描写都市生活的,但是他发现自己始终与都市文明有一种难以消除的隔膜。在他看来,乡下原始、淳朴、自然的人性和人生,才是民族理想的精神和人生状态。他的生命、情感,已经留在了那个给他生命、知识和智慧的湘西,他每天坐在屋中,耳朵里听到的不是都是大街的汽笛和喧嚣声,而是湘西的水声、拉船声、牛角。因此作为一个作家的他对湘西的这种感情在充满诗意的文字间尽情的'流露出来,最具代表性的便是《边城》。

《边城》 讲述了湘西小镇一对相依为命的祖孙平凡宁静的人生。从一出生女主人公翠翠的生活中便只有爷爷和黄狗,随着年龄的增长翠翠的心中萌生了一段朦胧的爱情,这段爱情打破了原本平静的生活。大老和爷爷在这段爱情之路上死去,一段没有结局的爱情给人一种淡淡的凄凉,但爱情却不是小说所要表现的全部。沈从文通过描写他们的本性,他们与自然、乡人的和谐关系及湘西的民风民俗,展现了乡村淳朴的人性和理想人生情态,字里行间流露出他对湘西那份至深的情怀。

一、人物性格塑造中体现的湘西情怀;

沈从文在《边城》中对湘西小镇至善至美的人物性格的刻画,给每位读者一种舒服、惬意之感,无形中感受到湘西的淳朴、和谐、宁静,也表达了他对湘西淳朴人性的赞美以及对这种生活的向往。小说尤其以对主人公翠翠、渡船老人、船总顺顺的刻画最具代表性。

翠翠同她周围的山水一样,单纯、明净、健康、善良,她就这样无知无欲、浑然天成的长成了一个十五岁的少女。“翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,故天真活泼,处处俨如一只小兽物。人又那么乖巧,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气……”沈从文好用自然界的动物比喻人物,他描绘翠翠的天真活泼、温柔驯良,“俨如一只小兽物”,“如山头黄麂一样”,笔间充满喜爱。

对渡船老人的刻画沈从文更是不惜笔墨,渡船老人他勤劳、善良、苯酚、敦厚,凡一切传统美德他都不缺少。他管理渡船,无论面风吹雨淋,寒暑春秋皆忠于自己的义务职责。“他从不思索自己的职务对于本人的意义,只是静静的很忠实的在那里活下去,代替了天,使他在日头升起时,感到生活的力量。”他从不收取过渡人的钱物,不得已得来的好处总想法超量报答。他对河街上的人是那么的热情,同时也赢得了他们的尊敬,无论是船总顺顺还是卖酒的卖肉的,他们之间的关系是那么的和谐自然,让读者叹息。

船总顺顺是地方上有头脸、有身份的人物,他的美德自然比渡船老人来的大气、豪迈。他慷慨大方能济人之急,喜欢结交朋友仗义疏财,公正无私。有一个妻子两个儿子,“年纪较长的如他爸爸一样,豪放豁达,不拘常套小节,年幼的则气质近于那个白脸黑发的母亲,不爱说话,眉眼却秀拔出群,一望即知其为人聪明而又富于感情”

《边城》中从翠翠、渡船老人、船总顺顺以及其他人身上我们看到他们是淳朴的、壮实的,真实而没有私欲,他们身上的共同特点正如批评家刘西渭所说“他们的心力全用在别人身上:成人之美”近乎完美的人格刻画让人觉得有些质疑,沈从文通过这些完美的人物塑造来美化湘西的人情,其中隐藏他说不出的湘西情。

二、自然环境的描写中体现的湘西情怀;

《边城》中的哪一方乐土安置在湘西的偏僻小镇茶峒,优美、宁静的环境对湘西淳朴人情、善良人性的形成是至关重要的,因此对茶峒自然环境的描写也是必不可少的。这些自然环境的描写表达了沈从文对这种环境的向往,对湘西的热爱。

首先写优美的环境对人的影响及人与自然的和谐关系,比如翠翠名字的由来及她的脾性“为了住处两山多簧竹,美景逼人而来,老船夫随便为这可怜的孤雏,拾取了一个近身的名字,叫做‘翠翠’”,“翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,故天真活泼,处处俨如一只小兽物。”并且在这个世外桃源里人与自然相处融洽“近水人家多在花里,春天时只需注意,凡有桃花处必有人家,凡有人家处必可沾酒……位置则永远那么妥帖,且与周围环境及其调和,使人迎面得到印象,非常愉快”

其次着重描写这个小镇的宁静祥和,表现它令人神往之处“两省接壤处,十余年来主持地方军事的,注重在安辑保守,处置及其得法,并无变故发生。水路商务既不受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生……中国其他地方正在如何挣扎中的情形,似乎就永远不会为这边城人民所感到。”

三、茶峒社会风俗中的湘西情怀;

沈从文并不满足于在主人公身上堆砌美德,这种美德不是个人修养的结果,而是本地风尚习俗使然,沈从文为了强调边城民风纯朴,在当地风俗的描写上不惜笔墨。比如,端午节的热闹场景赛龙舟、捉,鸭子、放炮竹。在日头月光下长三年六个月的歌,赢得女孩子的芳心。就连失足妇女接客这种极端的事例也理想化了,在美化湘西淳朴民风中流露出他对湘西的那份情怀。

沈从文的成长及人生经历使他对湘西有一种不可言说的情感,这种情感将他和湘西紧紧联系在一起。他对《边城》中人物性格的完美刻画,人与自然关系的和谐及桃源式小镇的描绘,湘西纯朴民风的描写强调,为我们营造出一派沈从文式的理想世界,宛如清新悠远的牧歌,倾诉着他对湘西的眷恋,表达着他对湘西至深的情怀。

参考文献:

[1]沈从文:《边城》,北京,人民文学出版社,2004。

[2]刘洪涛:《沈从文小说新论》,北京,北京师范大学出版社,2005。

[3]刘西渭:《〈边城〉与〈八骏图〉》,载《文学季刊》2卷1935。